|  |  |

|---|---|---|

| 竹灯籠作り | ダチョウ卵 | タマムシ採集 |

私は福岡県八女市の山奥、星野村で生まれました。まわりは自然だらけで、毎日元気に遊んでいたのは覚えていますが、小学校に入るまでの記憶はあまりはっきりとは残っていません。でも、なんとなく「楽しかったなあ」という感覚はあります。

1歳のころから保育園に通いはじめ、友達と走り回ったり、泥遊びをしたり、とにかく外で遊ぶのが好きでした。室内では積み木や折り紙で遊んでいた記憶がうっすらあります。特に勉強らしいことはしていなくて、毎日ただ遊んでいた感じです。

習い事は何もしていませんでしたが、家には絵本や図鑑があって、自然と読んでいたようです。特に動物や宇宙の本が好きだったのは覚えています。親から「勉強しなさい」と言われたことはなく、気が向いたときに読んでいた感じでした。

小学校に入るまでの記憶はぼんやりしていますが、とにかく自由に遊んでいたことは間違いありません。勉強を意識することはなかったけれど、自然の中でいろんなことに興味を持つ土台ができたのかもしれません。

小学校低学年の頃、僕は相変わらず習い事は何もしていませんでした。ピアノやそろばん、スイミングといった定番の習い事をしている友達もいましたが、特にうらやましいと思うこともなく、毎日を自由に過ごしていました。

ただ、勉強が嫌いだったわけではなく、学校の授業はしっかり聞くようにしていました。先生の話を聞いているだけで大体のことは理解できたので、特に家で予習復習をすることはなく、宿題だけをこなしていました。

放課後になると、家に帰ってランドセルを置くなり、すぐに外に飛び出していました。近所には同じくらいの年齢の子どもがたくさんいて、みんなで野山を駆け回るのが日課でした。鬼ごっこやかくれんぼはもちろん、川の土手に秘密基地を作ったり、林の木をを探してカブトムシやクワガタを捕まえたりと、毎日が冒険のようでした。

季節によって遊び方も変わり、夏は川遊び、秋はどんぐり拾い、冬は雪合戦と、自然の中で思い切り体を動かしていました。夢中になりすぎて気づけば夕方6時、家の人に呼ばれるまで遊び続けるのが当たり前でした。

そんなふうに元気いっぱい遊んでいた僕ですが、実は性格的にはかなりの完璧主義でした。しかし、同時に期限ギリギリまで物事に手をつけないタイプでもありました。そのせいで、小学校の宿題はいつも提出日前日になってようやく手をつけることが多く、夜になって泣きながらノートに向かっていました。特に作文の宿題などは苦手で、何を書けばいいのかわからず、書き出しだけで何十分も悩むこともありました。

そんな僕でしたが、毎年一回くらい、大手塾が実施する無料の学力テストを受けていました。これは父の影響で受け始めたもので、父が「こういうテストがあるから受けてみたら?」と勧めてくれたのがきっかけでした。しかし、正直なところ、完璧主義の僕は高得点を取れないのが嫌で、泣きながらいやいや受けていました。

それでも、こうした生活が自分にとってはちょうどよかったのかもしれません。自然の中で遊ぶことで、好奇心や集中力が鍛えられ、学校の授業をしっかり聞くことで最低限の学習習慣も身についていました。予習や復習をしなくても授業を聞くだけで理解できたのは、この頃の「話を聞く力」が育っていたおかげかもしれません。また、大手塾のテストを毎年受けていたことで、自分の学力を客観的に把握できたのも良い経験だったと思います。今振り返ると、星野村で過ごしたこの時期の経験が、のちの自分の学び方や考え方に大きく影響していたのかもしれません。

|  |  |

|---|---|---|

| 星野村最高! | 星の花公園 | 中学受験に臨む |

小学校4年生になった頃、僕は久留米市内にある日能研という塾に通い始めました。それまで習い事をしたことがなかった僕にとって、初めての本格的な学習塾でした。ただ、だからといって勉強に対する姿勢が大きく変わったわけではありません。塾の授業は学校の授業と同じように、しっかり話を聞いて理解することを心がけていましたが、予習復習をする習慣は相変わらずなく、宿題も当日になってから「やばい!」と焦りながら仕上げることがほとんどでした。

僕の完璧主義な性格は変わらず、塾のテストでも高得点を取りたいという気持ちは強かったのですが、さすがに日能研のテストは難しく、なかなか思うような結果を出せませんでした。特に応用問題になると、学校の勉強だけでは歯が立たず、悔しい思いをすることもありました。それでも、「どうして解けないんだろう?」と考えるのは嫌いではなく、新しい問題に触れること自体には面白さを感じていました。

塾に通い始めたことで、僕の生活には少し変化がありました。土日も授業があったため、それまでのように近所の友達と遊ぶ時間が減ってしまったのです。それでも、時間がある時は相変わらず野山を駆け回り、秘密基地を作ったり、川遊びをしたりと、外で遊ぶ時間を確保していました。塾の授業と自然の中での遊び、その両方を楽しむことができたのは、この時期の大きな特徴だったと思います。

小学校の授業中は、塾の教材を広げることもなく、普通に先生の話を聞いていました。昼休みには外に出て、友達とサッカーをするのが楽しみでした。学校生活自体はそれまでと変わらず、授業をしっかり聞きながらも、勉強一色になることはなく、遊びとのバランスは取れていたのだと思います。

ところが、小学5年生の夏休みに入ると、塾を続けることが難しくなってしまいました。送り迎えの負担が大きくなり、結果として日能研を辞めることになったのです。塾に通わなくなっても勉強を完全にやめたわけではなく、父が小学校の一角を使って開いていた「ほしの塾」には通っていました。また、Z会の通信教材も試してみましたが、問題があまりに難しく、結局ほとんど手をつけることはありませんでした。

そんな状態だった僕ですが、小学6年生の11月に突然、中学受験を決意しました。そこで新たに久留米市内の全教研という塾に通い始め、受験対策を本格的に始めました。これまで受験勉強らしい勉強をしてこなかった僕にとって、残された時間はわずかでしたが、最後の追い込みで必死に詰め込み、なんとか久留米大学附設中学校の受験に間に合わせることができました。そして、翌年1月、無事に合格を手にすることができました。

今振り返ると、合格できた理由はいくつかあったと思います。まず、小学4年生から5年生の途中まで通っていた日能研で、中学受験の基礎を身につけていたこと。そして、小学校低学年から続けていた「先生の話をしっかり聞く習慣」が役立ったこと。そして何より、土壇場に追い込まれると集中して詰め込むという、ギリギリ型の完璧主義が発動したこと(笑)。 この時期の経験が、後の学び方や考え方に大きく影響していることは間違いありません。僕の勉強スタイルは、決して計画的ではなく、むしろその場その場で対応していくタイプでしたが、それでも自分なりのやり方で目標を達成することができました。こうした経験が、のちに東大を目指す原点の一つになっていたのかもしれません。

カテゴリーから探す

コンテンツ

- 星野村から東大へ(1) 〜星野村の少年時代と小学校卒業まで〜

- 星野村から東大へ(2)〜中学生時代〜

- 星野村から東大へ(3)

- 星野村から東大へ(4)

- 星野村から東大へ(5)

- 星野村から東大へ(6)

- 星野村から東大へ(7)

- 東大生おすすめの数学の参考書

- 星野村から東大へ(9)

- 星野村から東大へ(10)

- 星野村の魅力(1)

- 星野村の魅力(2)

- 星野村の魅力(3)

- 星野村の魅力(4)

- 星野村の魅力(5)

- 星野村の魅力(6)

- 星野村での自然体験(春)ひまわりプロジェクト

- 星野村での自然体験(夏)

- 星野村での自然体験(秋)

- 星野村での自然体験(冬)農業耕作放棄地再生プロジェクト

- ヤマブシタケ体験談(1)

- ヤマブシタケ体験談(2)

- ヤマブシタケ体験談(3)

- ヤマブシタケ体験談(4)

- ヤマブシタケ体験談(5)

- ヤマブシタケ体験談(6)

- ヤマブシタケ体験談(7)

- ヤマブシタケ体験談(8)

- ヤマブシタケ体験談(9)

- ヤマブシタケ体験談(10)

- ヤマブシタケ体験談(11)

- ヤマブシタケ体験談(12)

- ショップブログ

- お支払い方法について

- 配送方法・送料について

- マイアカウント

ショップについて

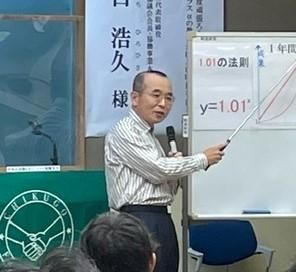

山口浩久(Yamaguchi Hirohisa)

一緒に合格を目指しましょう!

星野村生まれの星野村育ち

慶應義塾大学卒

12年間証券会社勤務

星野村議会議員選挙で初当選

市町村合併の為、議員失職

有志でNOP法人設立

「教育立村」を提唱し大手塾の講師等子供達の教育に携わっています!

現役東京大学生(理科一類)オンライン授業

現役東京大学生(理科一類)オンライン授業

安心安全無農薬栽培茶

安心安全無農薬栽培茶

純国産ヤマブシタケ

純国産ヤマブシタケ